Знаковая юбилейная дата одного из наиболее ярких представителей УНОВИСа была отмечена в Витебской областной библиотеке мероприятием «Эль Лисицкий – творец проунов».

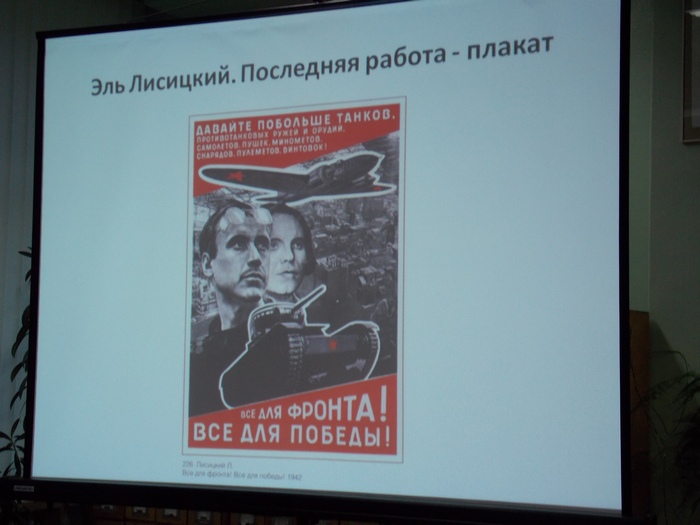

Объём творческого наследия Лазаря Лисицкого (1890 — 1941) действительно неисчерпаем: это автор картин, плакатов, конструктор книги, архитектор, теоретик искусства, фотограф, педагог. Его искусство было социально ангажировано и творческие идеи подпитывались радикальной трактовкой марксизма. Уже сталинская эпоха, последовавшая после романтических 20-х годов, с её реакционным имперостроительством, была чуждой для него по духу. Но и в неё он всё-таки вписался, хотя, конечно, его основные художественные и архитектурные идеи не были реализованы. Отчасти – по идеологическим причинам утверждения социалистического реализма в художественной культуре, отчасти же исходя из технологических трудностей этой реализации.

В своём личном и творческом облике Эль Лисицкий соединял в себе черты идеалистического романтика и прагматика. Известно его высказывание о том, что «искусство возникает там, где мы его меньше всего предусматриваем». Как утверждал художник, удовлетворён он может быть только тогда, когда возникает результат, который поражает его самого. С другой стороны, он никогда не разрабатывал отвлечённых проектов, но только имеющих отношение к практической реализации. И предусматривал, как высказывались о его подходе, буквально всё «до последнего гвоздя». Об этом свойстве Лазаря Лисицкого говорил ведущий мероприятия, доцент Витебского государственного университета Александр Лисов:

Его эксперименты всегда конкретны. Нам может показаться, что горизонтальный небоскрёб – это фантастика. Но в действительности данный проект разрабатывался в конкретных условиях для конкретного места, и эта работа давала возможность решить задачу застройки городской среды совершенно по-новому. Просто строительная техника и материалы, которые существовали в 20-е годы ХХ века не давали возможности такие проекты реализовать. Оформлялись эти проекты изначально в форме эскизов, и мы можем говорить, что современная техника даёт возможность их воплотить в полной мере.

Собравшимся были продемонстрированы на экране современные сооружения, построенные с использованием архитектурных идей Лазаря Лисицкого.

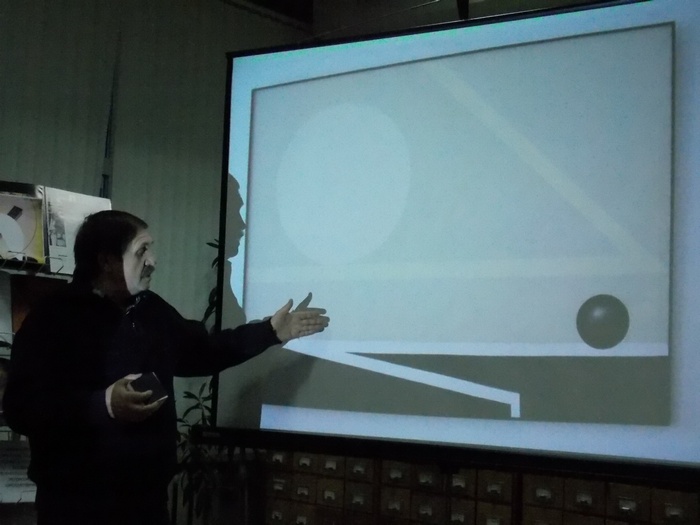

Посетители могли ознакомиться со всем многообразием воплощения «проунов». Данное понятие, сформулированное Эль Лисицким, имеет несколько вариантов расшифровки. Это и «проект утверждения нового» и «проект УНОВИСа» – созданного в Витебске объединения представителей художественного авангарда. Определяется «проун» как визуальная концепция выхода плоскостного супрематизма в архитектуру. Опять же, здесь мы видим конкретный выход в социальную действительность, более того – стремление воздействовать на неё.

Можно удивляться, что творческое наследие Эль Лисицкого, как отмечал на мероприятии художник Александр Малей, изучено совсем недостаточно:

Всех разобрали: и Михаила Бахтина, и Казимира Малевича, и Марка Шагала, остался один Лазарь Лисицкий.

Без Лисицкого, по словам Александра Малея, никакого УНОВИСа не было бы. Малевич считается его организатором, но впоследствии «немного отошёл в сторону». Лисицкий достиг куда большего в применении идей УНОВИСа, и он даже в большей степени супрематист в сравнении с Казимиром Малевичем. Как говорил Александр Малей, Лазарь Лисицкий открыл новое пространственное видение мира, введя в плоскость Казимира Малевича объём. Идеи сочетания объёма и плоскостей трансформировались впоследствии в архитектуру, которая тоже является сочетанием плоскости и объёма.

Александр Малей представил подборку из 15-ти своих работ, демонстрирующих, насколько влияние Лазаря Лисицкого актуально для методологии современного искусства.

Искусствовед Валентина Кириллова также рассказывала о выходе супрематического искусства в пространственную среду, когда появляется объём. На примерах современной архитектуры она продемонстрировала, как принципы формообразования Эль Лисицкого используются в настоящее время и питают всю структуру современного развития этой пространственной среды. Философские основания, заложенные в идеях Лазаря Лисицкого, ныне находят реализацию в конкретных воплощениях.

А доцент кафедры дизайна Витебского государственного технологического университета Наталья Тарабуко говорила о важных принципах обучения, связанных с практическим применением художественных принципов Лазаря Лисицкого и иных представителей УНОВИСа. В настоящее время актуальна не их «классовая позиция», но творческая методология. Она отметила, что без изучения наследия работавших в Витебске представителей супрематизма и художественного авангарда вообще, невозможно сформировать современного дизайнера. Их эксперименты послужили основой для формирования того графического дизайна, который мы знаем в настоящее время. Кроме того, практическое постижение идей авангардных художников предохраняет от дурновкусия, которое в современных рекламных и дизайнерских технологиях встречается слишком часто:

Изучение конструктивизма и супрематизма может оградить от глянцевости современной рекламы. Посмотрите, какая она сладкая и приторная… А использование тех приёмов и принципов, которые наработали представители художественного авангарда, даёт возможность сделать прекрасные вещи на языке искусства, а не глянцевых журналов. Это может сделать дизайнерскую культуру в Беларуси гораздо более профессиональной и грамотной.

Были продемонстрированы арт-объекты, плакаты и иные работы, выполненные студентами ВГТУ на основе идей супрематизма. На кафедре дизайна разрабатывается и воплощается целая культурная программа бренда Витебска, включающая в себя знаки, сувенирную продукцию, наглядную агитацию:

Это должна быть большая программа брендирования города, а не какие-то случайные профанные вещи.

Действительно, тот художественный радикализм, проводниками которого являлись Эль Лисицкий и члены УНОВИСа, может сыграть самую значимую роль в облагораживании и преображении пространства городской среды. Такую позицию поддержал и художник Александр Слепов, высказавший мнение о развитии информационного супрематизма в современном искусстве. Художественный авангард развивается во времени, и оставаясь актуальным для нынешнего исторического периода находит новые формы своего выражения.