про творчество Соломона Юдовина, Бориса Лалыко и Игоря Адамовича

Как мы уже отмечали в первой части, представленные нами работы художников являются теми, которые оставляют свой духовный отпечаток будь то на энергетической ауре города, будь то в эволюционно функционирующей общечеловеческой ноосфере. Они свидетельствуют об исполнении ими предназначения, раскрывая или глобальное целеполагание их творчества, или какой-либо частный аспект творческой телеологии. Таким образом мы видим либо уже целостного мастера, осознавшего себя в полной мере, либо того, кто ещё пребывает в поисках, постигая природу собственной сущности, но тем не менее находится на прямом пути.

Продолжая рассказ о прошлогодних выставках, заслуживающих большего внимания прессы, в том числе и нашего, а ранее мы говорили об экспозициях Алексея Евсеева и посвящённой 30-летию творческого объединения «Квадрат», мы переходим к трём другим. Обстоятельства и поводы их организации были различными. Но также, как в предыдущих случаях, несомненной остаётся качественная личностная целостность мастеров. Что же касается первого из событий, о которых мы сейчас расскажем, речь должна идти в том числе о высоком личностном потенциале организатора экспозиции.

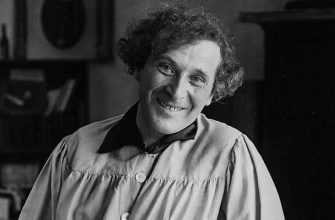

1. «Соломон Юдовин. “Пять четвертей века”», выставка, посвящённая 125-летию художника. Творчество Соломона Юдовина, известного прежде всего в качестве великолепного графика, можно разделить на три значительных части. Первая – воплощение еврейской тематики, вторая – книжные иллюстрации, и третья – советская, в той или иной степени официальная. Нам представляется очевидным, где находится сущность художника, а это, разумеется, в его корнях и истоках, то есть в отображении темы местного еврейства и иудаизма. Недостаточное знание об этой стороне творчества восполнила активный общественный деятель по исследованию еврейских традиционных мест, организатор волонтёрских экспедиций родом из Санкт-Петербурга Анна Климович.

Наличие подобных активистов говорит о том, что память о традиционных еврейских центрах, располагавшихся за дореволюционной «чертой оседлости» и отличавшихся глубоко своеобразной культурой, будет возрождаться, а сами они продолжат функционировать хотя бы в виде музеев или памятных мест. Посетители Витебского художественного музея, которые летом прошлого года могли ознакомиться с выставкой репродукций графики Соломона Юдовина, посвящённой преимущественно теме еврейских местечек и иудаике, могли убедиться в неисчерпаемом богатстве традиционного колорита. Далее выставка переместилась в Бешенковичи, на родину художника, где репродукции были отданы в дар местному краеведческому музею.

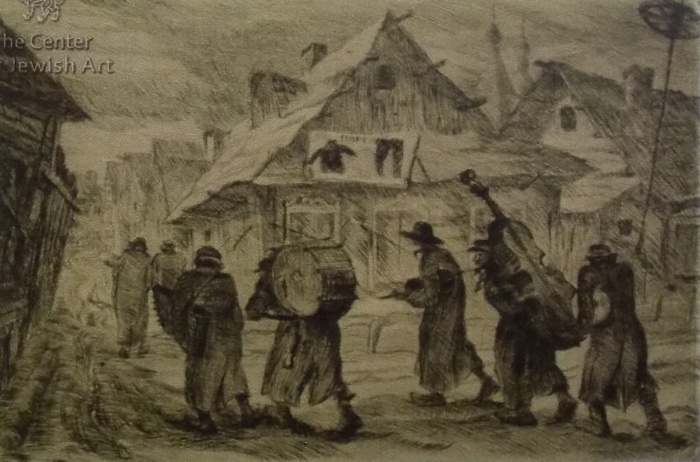

Одна из работ Соломона Юдовина называется «Клезмеры». Мы видим маленький еврейский оркестрик, как бы уходящий куда-то в неизвестность безвременья. Произведение глубоко национальное, а также исполненное тревоги и пристального вглядывания художником в возможности социальных и духовных трансформаций. С позиции современности, зная о том, через какие репрессии и «разоблачительные» кампании пришлось пройти евреям в разных государствах, и прежде всего на протяжении Второй мировой войны, нельзя не усматривать пророческий смысл в данном произведении. Потому само название выставки «Пять четвертей века» можно трактовать не просто в понятном хронологическом смысле, но и в субстанциальном: пятая четверть века Соломона Юдовина скрыта от внешнего, праздного взгляда случайных обывателей и уходит в вечность, становясь её неотъемлемой принадлежностью.

2. Борис Лалыко «Трывалая повязь радзінная». Передаём название выставки по-белорусски, как оно и было заявлено, ибо так наиболее глубоко раскрывается смысл. На русский можно перевести по-разному: «Прочные родовые связи», «прочная связь родства» или «прочные узы родства». Слово «повязь» встречается в русском языке редко, но тут именно «повязь», подчёркивающая тотальность этих связей. И также прилагательное «трывалая», что говорит о связи, как не только о «прочной». «Трываць» по-белорусски – это ещё и «терпеть». Часто приверженность данным связям подвергается испытаниям, а зачастую родственники и сами становятся причиной испытаний. Род в жизни многих предстаёт очень глубокой и неоднозначной конструкцией, в том или ином виде являющейся вызовом. Хотя некоторым он может быть враждебен, вспомним вечное, христианское «и враги человеку – домашние его» (Мф. 10: 36), но для большинства всё же становится источником силы и уверенности.

Живописец не останавливается только на роде, но беря его в качестве основы расширяет понятие «родовой связи» дальше, рассматривая вопросы исторической судьбы народа и верности духовным корням, которые для художника воплощены в православной традиции. Замечательный мастер современной реалистической живописи, Борис Лалыко демонстрирует, что её методами, которые некоторыми преподносятся как «устаревшие», можно не в меньшей степени, нежели в абстрактном или любом другом искусстве, в той или иной степени условном, выражать глубочайшие идеи. К тому же профессиональный и гносеологический опыт художника позволяет ему поднять смысл любого своего произведения до уровня глобального обобщения.

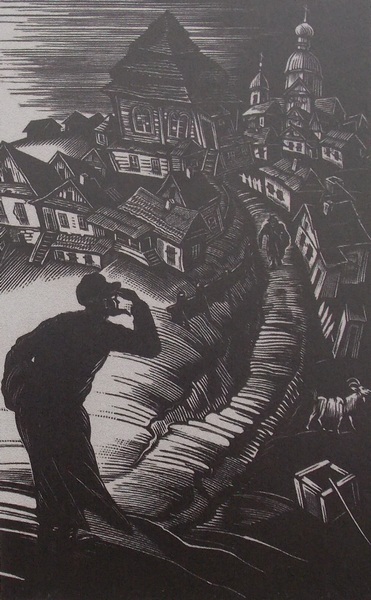

3. Игорь Адамович «Большая прогулка». Произведения этого художника, представленные на осенней выставке в «Арт-пространстве “Толстого, 7”» уже совершенно прямо говорили о глобальном и всеобщем, а именно «раскрывали окно» в европейскую культуру, основы которой, а не просто внешние черты, являются ныне универсальными. Сама композиция выставки, построенная, казалось бы, просто и непритязательно, создавала представление о пространственно-временном портале.

Названия городов, которые отображал художник, были подписаны на картинах. Это могло говорить о том, что и сами города являются соавторами созданных произведений. Способ выражения живописцем окружающего мира позволяет зрителю стать созерцателем и ощутить атмосферу стихии городской среды.

Большая прогулка по европейским городам явилась для художника возможностью расширения собственного восприятия мира, опыт чего он теперь передаёт и посетителям. Более того, акцентируется значимость углубления тонкости восприятия и культивирования чувствительности по отношению к каждому месту, прекрасному в своей неповторимости. Это актуально и для коренных жителей любого города, или же тех, кто давно обосновался в нём. Выставка Игоря Адамовича оказала способствование в умножении мирового добра, отзывчивости и упразднении искусственных границ.

Некоторые иные картины Бориса Лалыко можно увидеть в нашем материале о мистических выставках.

Метафизический смысл витебской «Чёрной Троицы» и её отображения Соломоном Юдовиным, раскрываются в статье « “Чёрная Троица” Соломона Юдовина».

А об отображении европейской и белорусской стихиальности можно увидеть в нашей публикации «Андрей Щурок: искусство в “режиме воды”».