Почему приходят в запустение белорусские сады, как связаны коллективизация 30-х годов и садоводство на Беларуси и что мешает опытному садоводу расширять свое дело?

Садоводство — дело ответственное. И не каждому это хобби под силу. Среди тех, кто душою и сердцем прикипел к этому непростому приусадебному делу и вносит достойный вклад в пропаганду неписанного объединения граждан по интересам, житель Толочинщины Григорий Павленко. Родом он из далекой теперь и знаменитой своими садами Молдавии.

Какую роль сыграла коллективизация в развитии садоводства в Беларуси?

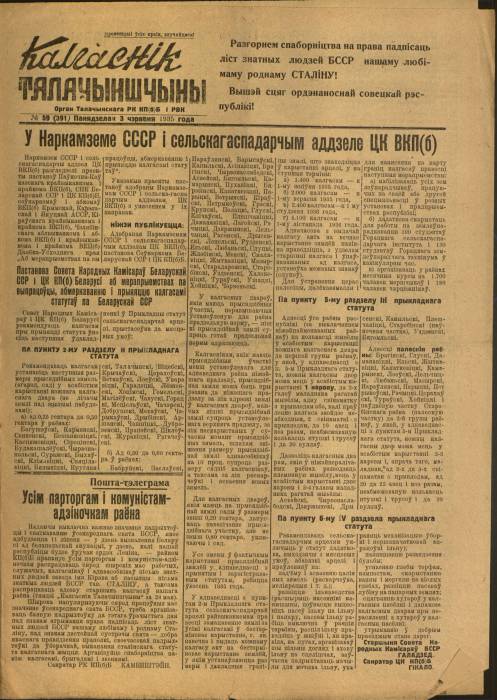

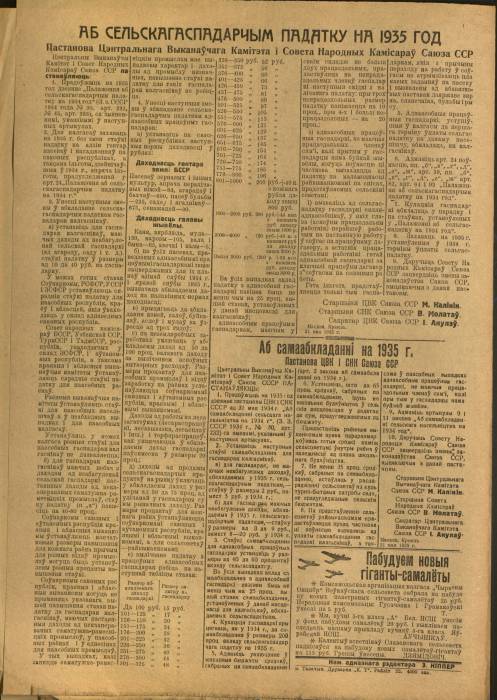

Вместо утверждений об антинародном характере колхозов предлагаю в качестве аргументов, опровергающих исторически сложившиеся мифы, внимательно присмотреться к официальному архивному документу.

Летом 1935 года Москва за подписью Сталина и Молотова одобрила практику работы партийных и правительственных органов БССР по выработке, обсуждению и принятию Уставов колхозов.

Устав — основной закон жизни сельхозартели. Каждый колхоз, как и ныне, утверждал свой Устав на колхозных собраниях, внося изменения в примерный Устав, опубликованный в печати. Основные ориентиры для колхозов на территории БССР в Минске были определены так: каждый колхозный двор имел право на приусадебный участок для сада и огорода в размере от 0,25 до 0,5 га. Это норма была рекомендована для большинства районов нынешней территории Витебщины. Для Полоцкого, Лепельского, Россонского и Дрисенского районов размеры этого надела были увеличены до 0,3 — 0,60 га.

При этом Москва одобрила и рекомендовала на всей территории СССР в этом показателе не учитывать землю, занятую под жилье. Кроме того, в печати была опубликована рекомендация увеличить размер приусадебного участка до 0,8 га для колхозных дворов, имеющих сады. При этом, колхозный двор не ограничивался в количестве содержащихся на подворье птицы, кроликов. Пчел разрешалось содержать не более 20 семей. По личному опыту знаю, что при тогдашней технологии пчеловождения это был разумный предел нагрузки на семью колхозника и медоносные угодья. Колхозник мог иметь в личном пользовании корову, теленка, до 10 коз и овец. В районах Белорусского Полесья мелкий рогатый скот можно было содержать в количестве до 20 голов на двор.

Для проведения в жизнь довольно масштабной работы по землеустройству все специалисты (землеустроители, геодезисты и топографы), работающие не по специальности, были мобилизованы для выполнения работ по установке межевых знаков и нанесения на планы границ земель колхозов и земельных участков. Дополнительно в каникулярное время привлекли 100 студентов Горы-Горецкого сельскохозяйственного института и землеустроительного техникума. В короткий срок на районные курсы были направлены 1700 мерщиков земли и 130 чертежников. Все работы предлагалось завершить к осени 1935 года. Таким образом, для развития приусадебного садоводства коллективизация предоставила вполне нормальные условия.

Это видно и на примере налогообложения дворов колхозников:

Так называемый сельскохозяйственный налог в 1935 году был установлен в сумме от 10 до 40 рублей с каждого крестьянского двора колхозника, включая и сад, и огород, и пасеку… . В ценах того времени это составляло стоимость нескольких мешков картофеля. Совсем иным налогом облагались единоличники. Для них точкой отсчета суммы налога являлась доходность гектара. Доход с гектара сада для единоличника оценивался в 675 рублей… А один га картофеля — в 235 рублей… На этом примере видно, что в колхозы сельчане зазывались не административной дубиной, а экономическими методами.

Что в наше время мешает развитию садоводства?

Сегодня размер приусадебного сада в Беларуси редко превышает 20 соток. Вот и у Григория Павленко он остается примерно таким. И это при том, что в свое время, будучи одним из первых фермеров на территории района, нынешний садовод-любитель имел 70га земли, примыкающей к его дому. Потом земельный надел сократился до 50га. Затем Григорий Павленко и вовсе отказался от статуса фермера. Ныне он имеет лишь приусадебный огород и прекрасный, можно сказать, образцово-показательный сад. Коллекция яблонь, груш, айвы, слив, орехов впечатляет и ежегодно пополняется новыми сортами. Впрочем, судите сами по фотогорафиям некоторых представителей садовых деревьев Григория Павленко из деревни Забайкал Толочинского района.

Что мешает опытному садоводу расширить сад? Финансы! Это только в теории и с телеэкрана мы ежедневно внимаем рапортам о дотациях сельхозпроизводителю. За годы фермерства Григорий Павленко лишь слышал о дотациях и о том, что теоретически они составляют ежегодно в пределах ста долларов на гектар, но в действительности уходят в НИИ, банки и лизинговые кампании. Непосредственный сельхозпроизводитель дотаций не видит. Если фермер не увидел финансовой помощи от государства, то садоводу-любителю такая перспектива тем более не светит.

Боюсь, не поможет в этом плане и активно пропагандируемый отдельными кандидами в Президенты грядущий рынок земли. За бедных садоводов надо замолвить слово иной гарантией поддержки. Финансов у садоводов не хватает на приобретение самого необходимого. Обременять же семью покупкой земли — себе дороже. Сегодня реалии таковы, что фермер Григорий Павленко добровольно отказался от перспективы бесплатно прирезать к имеющемуся саду десяток соток земли, а его призывают голосовать за перспективу прикупить землицы.